7月18日上午,东北电力大学励耘青年实践团走进云南省昆明市官渡区太和街道双龙桥社区,与83岁的铁路局退休职工、社区第十八党支部书记韦崇礼老先生进行了“庆祝75周年,凝聚新质生产力”主题采访活动。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,恰逢新中国成立75周年,实践团成员通过采访录制的方式,以中国铁路发展史为主线,从一名83岁老者,一名老党员的视角,感受新质生产力对时代发展带来的变化。

走进耄耋老者,探忆峥嵘岁月

踏入社区,迎面走来的韦崇礼老先生虽已值耄耋之年,却依旧神采奕奕,那段光辉而峥嵘的岁月便在这样的环境中被这样一位老者娓娓道来。

1958年,新中国铁路史上的一座丰碑——成昆铁路正式动工,那一年,18岁的韦崇礼老先生也刚好到铁路局参加工作,兢兢业业,直到2000年退休。韦老退休后,仍然心系铁路,心系国家,紧跟新时代中国铁路发展步伐,以自己的方式继续为中国铁路事业发光发热。

2024年,成昆铁路已正式通车54年,这一年,韦老83岁,已度过六十余载铁路生涯。

六十年,韦老将整个人生全都奉献给了中国铁路事业,是新中国铁路的发展历程的见证者,是中国铁路的六次提速的见证者,是中国铁路机车一步步从时速仅25km/h慢速蒸汽机车发展成为如今时速能达到350km/h“贴地飞行”的钢铁巨龙的见证者。

重温历史余韵,聆听时代强音

云南,这个身为茶马古道起点,曾经见证了无数的骡马贸易往来,坐落于祖国西南一隅的偏远省份,是中国铁路史上极为特殊的存在。

云南十八怪中有这么一怪:汽车比火车还快,这并不是老一辈人在打趣,而是由云南寸轨、米轨、准轨共存的情况导致的奇特现象。实践团成员从韦老口中得知了云南最出名的寸轨铁路,也是中国修建时间最长的铁路:个碧临屏铁路。当时火车运行速度仅有25km/h,是“货真价实”的比汽车还慢。

云南地理位置较为偏僻,且地处高原,群山环绕,修建铁路难上加难,直到进入新时代,新科技新技术飞速发展,新材料研发、先进制造技术、新兴通信技术等新质生产力的发展才在2016年将云南带入了高速铁路时代,“从那以后‘汽车比火车还快’就彻底成为历史了”韦老先生感慨道。

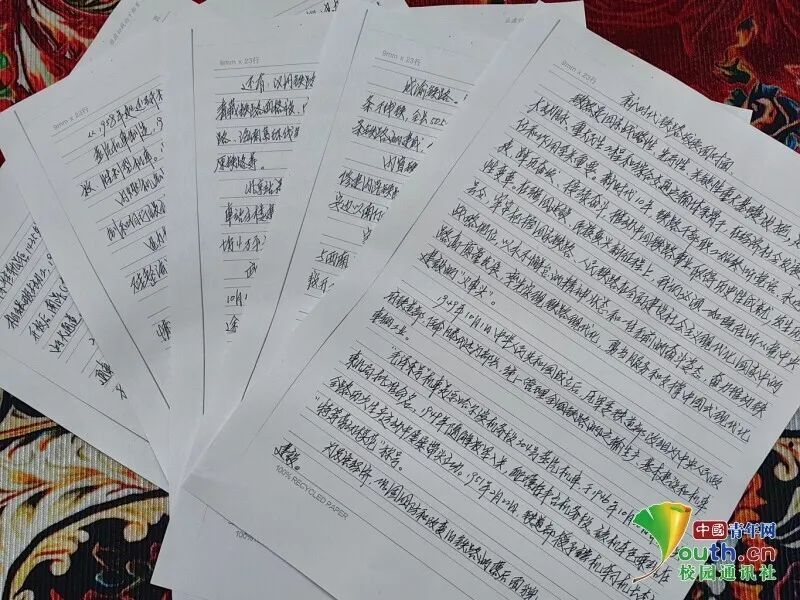

当问到对如今新质生产力推动下的铁路行业发展的看法时,韦老情绪激动,从公文包中拿出自己的手写笔记,为实践团成员深情讲述。

回溯过往,他见证了铁路轨道由轨距仅600mm的寸轨进化到轨距1435mm的准轨的演变;见证了铁路机车由蒸汽机车到高速铁路机车的演变;见证了铁路运行速度由25km/h进化到350km/h的演变;见证了中国从一个几乎从零开始的铁路小国进化到如今已经坐拥15.9万公里铁路运营总里程的世界第一铁路大国的演变……这一切都与新时代以来新质生产力的发展息息相关,与无数像韦老一样鞠躬尽瘁的铁路工作者息息相关。

从韦老的讲述中,实践团成员还了解到:在不久的将来,中国列车运行时速将从350km/h提升到400km/h,为“高铁的最佳运行时速”这个命题,提出中国方案,给出中国回答。

75年前,无数如韦老一般的铁路工作者日复一日、年复一年地前仆后继、披荆斩棘,终于铸成了中国铁路发展的脊梁。

75年后,新时代的强音正在奏响,新质生产力的发展已然赋予无数行业新的能源动力,正在成为推动中国式现代化、实现伟大复兴的关键力量。

不负青春韶光,勇当时代车头

在采访的最后,韦老先生对新时代青年寄予厚望,他说“我是生在旧社会,长在红旗下,而你们生在红旗下,长在红旗下,是幸福的,你们要好好学习,将来为祖国的发展做出自己的贡献。”

通过这次与韦老交流的宝贵机会,东北电力大学励耘青年实践团以中国铁路发展史为主线,从韦老先生这样一个躬耕铁路行业六十余载的老党员的视角,回溯了老一辈铁路人如何在一无所有中披荆斩棘奠定铁路发展基石,展望了未来新时代新青年将如何凝聚新质生产力接续奋斗,让中国铁路继续“领跑”于世界之林,切实感受到了新中国成立75周年以来,尤其是进入新时代以来,新质生产力对新时代发展的极大推动作用。

实践团成员们将在今后的生活中,将以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,奋力推动高质量发展,勇当服务和支撑中国式现代化建设的“火车头”!(通讯员 马浩 李浩闻)